Artículos

Medicina, relaciones interétnicas y conflictos de un afrodescendiente en comunidades mayas aledañas a La Montaña en el Campeche del siglo XVIII

El artículo analiza el caso de un curandero afrodescendiente juzgado por la Inquisición. En este caso convergen saberes terapéuticos indígenas, españoles e ingleses. Los saberes se aprendieron y aplicaron en comunidades aledañas al Camino Real...

Percepción de la covid-19 entre la población indígena zoque de Chiapas

Este trabajo explica cómo la pandemia provocada por el coronavirus (covid-19) tiene presencia en la población nativa zoque de Chiapas. También se muestran las posibles fórmulas terapéuticas que poseen para combatirla o disminuir sus riesgos. El...

Extractivismo epistémico: el neochamanismo translocalizado y la ritualidad wixarika/huichol

Este trabajo analiza a un grupo de buscadores espirituales estadounidenses seguidores del chamanismo huichol a raíz de sus seguimientos iniciáticos a varios chamanes o mara’akate. En la actualidad estos neochamanes se...

Infraestructura y movilidad de bienes y personas en la región transfronteriza México-Guatemala

En este trabajo se analiza la infraestructura para la movilidad de bienes y personas en la frontera México-Guatemala desde la perspectiva de los actores clave en la región. Se utilizó como metodología el enfoque cualitativo a partir de...

Justicia restaurativa para la población yaqui de la frontera entre México y Estados Unidos: yaquis del río y yaquis del sur de California

En este trabajo se presenta el modelo teórico de la justicia restaurativa para el caso de las comunidades yaquis o yoeme del río y del sur de California y se analiza la relación de esta comunidad étnica con sus pares en México y...

Subjetividades en las estrategias de vida de las familias productoras de palma africana en la microrregión costera de Chiapas

El interés central de este artículo es analizar los modos de vida de las familias productoras de palma africana en la microrregión costera de Chiapas y mostrar cómo se construyen estrategias de acción colectiva para apropiarse de una mayor...

La producción de sal en el sitio Gallo encantado (GE1), Chiapas, México: análisis de la tecnología cerámica desde la arqueología evolutiva

La investigación se enfoca en la producción de sal de los periodos Preclásico y Posclásico Tardío, en el sitio Gallo encantado (GE1). Al usar la teoría de la evolución cerámica se modeló una propuesta que toma en cuenta los atributos...

¿Es posible la gobernanza ambiental? Los residuos de poder en la sintonía de la acción pública en La Suiza, Chiapas, México

En este artículo se muestra cómo el imaginario y las prácticas en torno a la autoridad local (sintonía) se construyen históricamente y continúan hasta el presente en los «residuos de poder», un capital simbólico que refuerza la subordinación y...

Vejez rural, redes de apoyo y trayectorias: un estudio comparativo entre México y España

El objetivo de este artículo es analizar de manera comparativa la relación entre las trayectorias vitales y las redes de apoyo social en la vejez rural, desde la perspectiva del curso de vida. Se realizó un estudio cualitativo que aborda las...

Habitando la liminalidad: vinculación territorio-salud en la frontera del Soconusco alto con el altiplano occidental guatemalteco

Este artículo tiene como objetivo el análisis de la vinculación que tiene el territorio con las condiciones de salud de los habitantes fronterizos asentados en las laderas del Volcán Tacaná, en Yalú, Guatemala y la codependencia que sostiene...

La diversificación de estrategias socioambientales en la familia campesina: mecanismo de resiliencia ante la crisis del café en Chiapas

Las familias campesinas productoras de café se han enfrentado a una serie de problemáticas recurrentes. Ante esta situación, las familias implementaron estrategias que les permiten recuperarse y persistir buscando su bienestar. El objetivo de...

Del cielo a la tierra: la deixis cosmológica en las oraciones y el ritual del xiotalh entre los tepehuanos del sureste de Durango, México

El presente trabajo analiza un discurso que se pronuncia en la ceremonia conocida como xiotalh entre los tepehuanos del sur de Durango. Desde una perspectiva de la antropología lingüística se destacan aspectos indexicales sobre la deixis de...

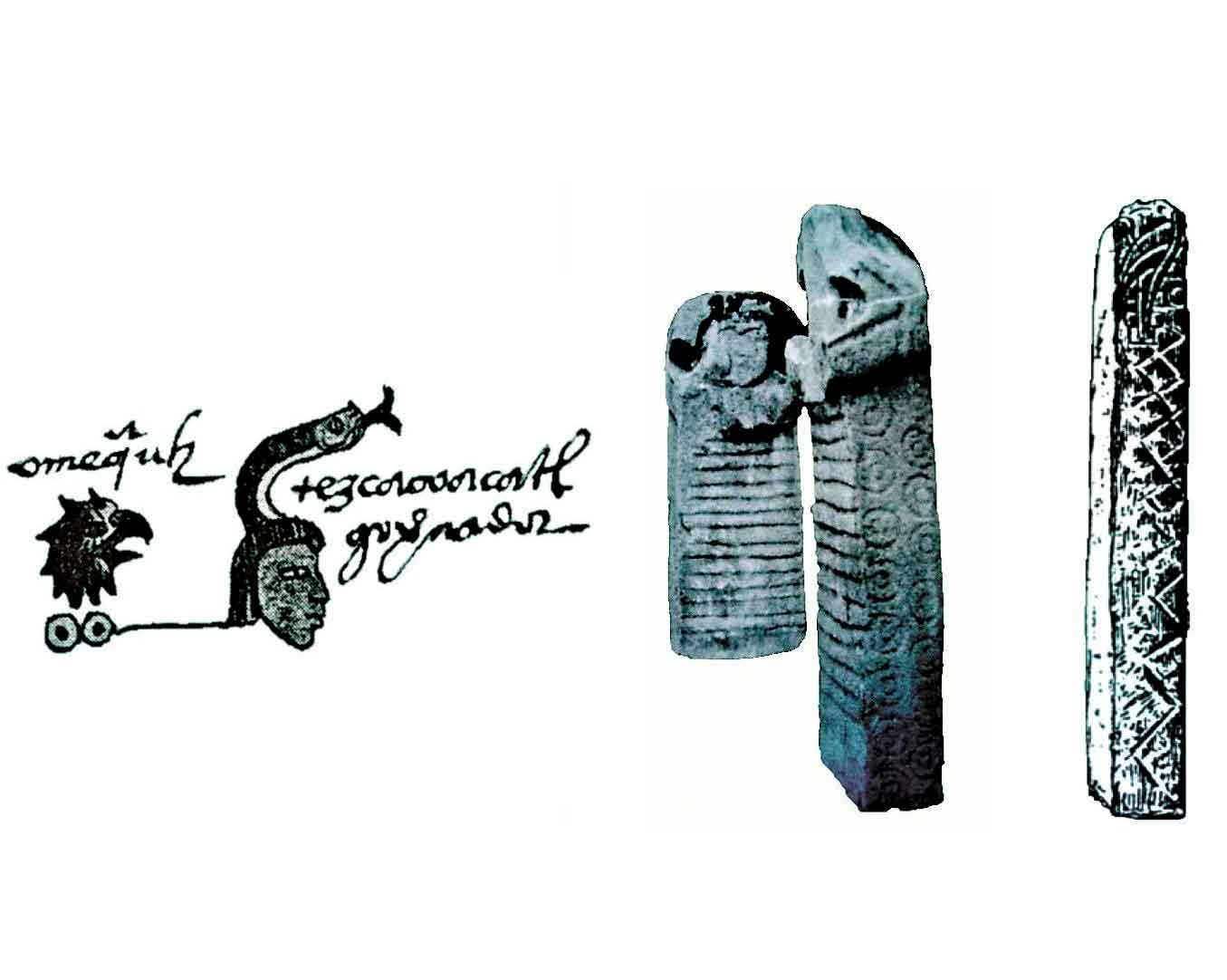

Tetzapotitlan–Teayo. Precisiones toponímicas en la Huaxteca meridional, México

Este trabajo tiene como objetivo discernir el significado del término Teayo, el cual no corresponde a «tortuga de piedra», como tradicionalmente ha sido aceptado a partir del estudio de Los Lienzos de Tuxpan. La presentación de evidencias de...

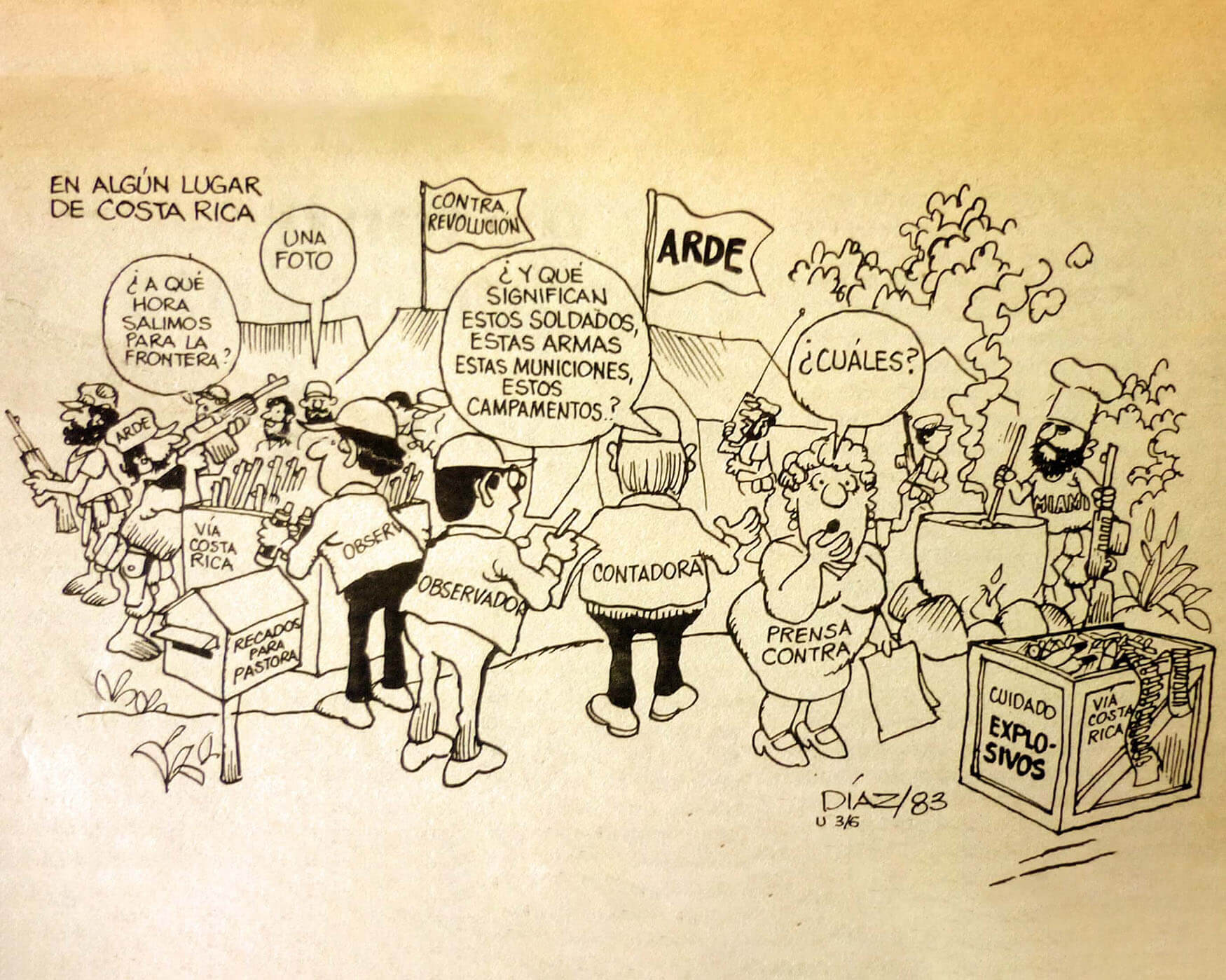

Sandinismo y antisandinismo: Líderes de opinión y prensa costarricense. La Nación y semanario Universidad, 1982-1985

Este artículo analiza cómo fueron presentados los sandinistas y su Gobierno durante los años de 1982 y 1985, por parte de diferentes periodistas, intelectuales y otros miembros destacados de la comunidad política, cultural y económica de Costa...

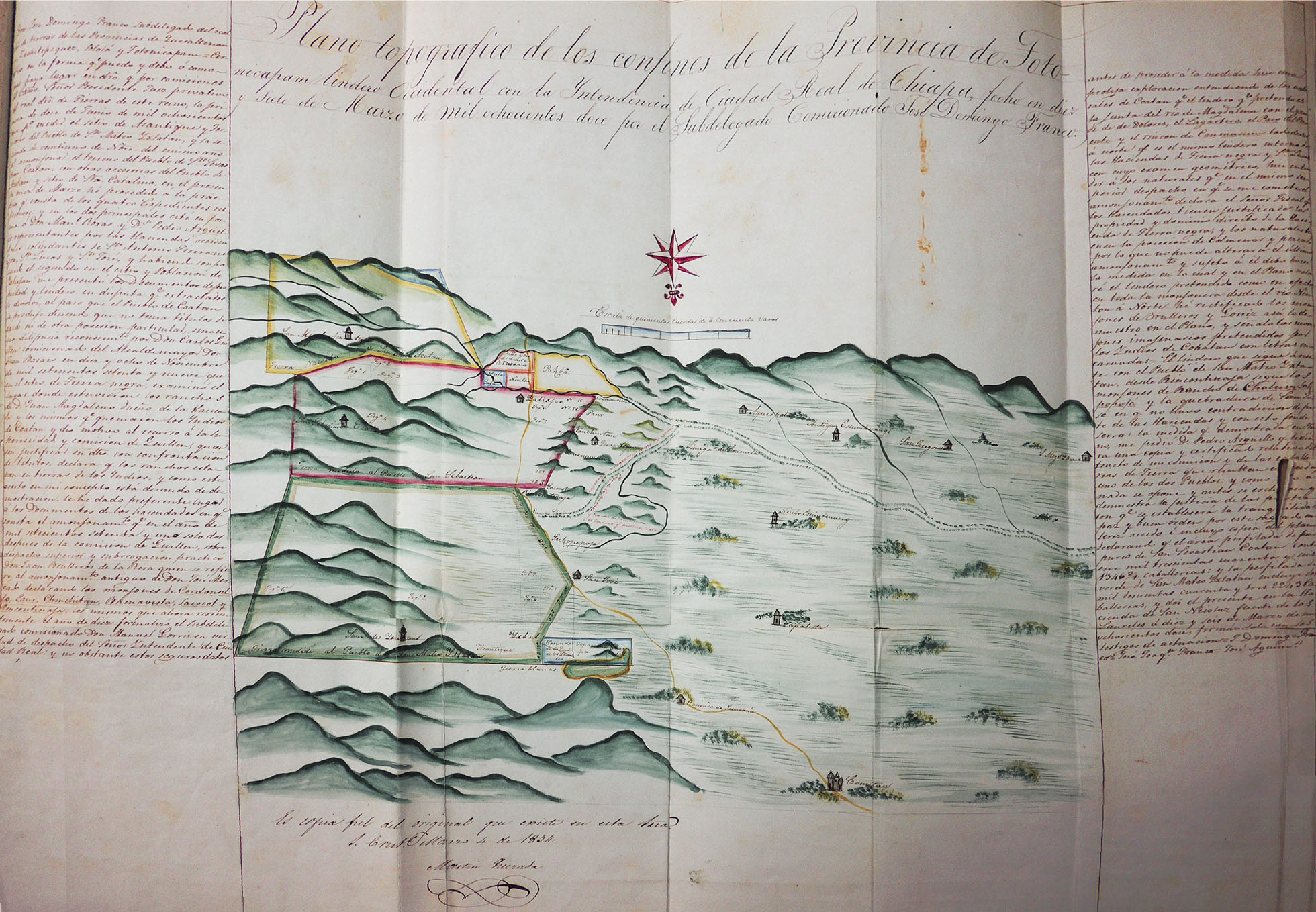

Contrabando y defraudación. Comercio ilegal en la frontera Chiapas-Guatemala, 1826-1842

El artículo tiene como objetivo contribuir al conocimiento del proceso de la construcción de la frontera Chiapas-Guatemala. A partir del análisis cuantitativo de juicios de comiso de mercancía de contrabando realizados en la región, de 1826 a...

En el corazón de la antigua Chiapan: elementos para el estudio del paisaje Postclásico de la Depresión Central de Chiapas

Este estudio presenta un análisis de la distribución de la población prehispánica en las inmediaciones de la antigua Chiapan, la capital del señorío chiapaneca al momento de la llegada de los españoles. Para ello, usamos la perspectiva del...

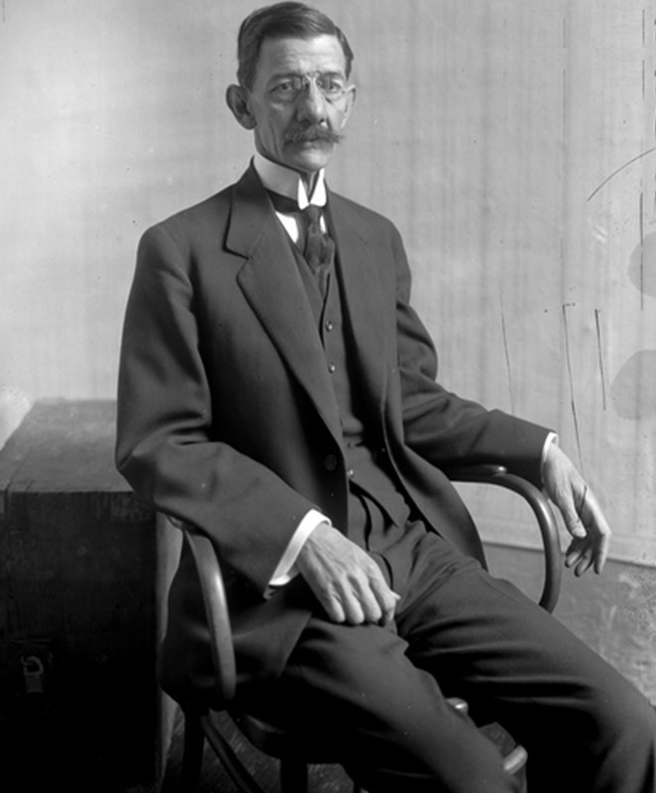

La configuración del discurso histórico sobre Emilio Rabasa Estebanell como ideólogo de la Constitución Política de 1917

Se analiza la configuración del discurso histórico intergeneracional en torno al abogado chiapaneco Emilio Rabasa Estebanell, que lo identifica como ideólogo e influyente de la Constitución Política de 1917. Se ofrecen explicaciones del origen...

Reseñas

Puentes que unen y muros que separan. Fronterización, securitización y procesos de cambio en las fronteras de México y Brasil

El objetivo de la obra reseñada es hacer un análisis comparativo entre las fronteras de Brasil y la de México-Estados Unidos. Se enfoca en los procesos de securitización que se han dado a lo largo de las últimas décadas y que han impactado en...

Repensar el pasado y el presente de Centroamérica desde la Antropología

Como resultado del XI Congreso Centroamericano de Antropología, las editoras del libro recopilaron las conferencias magistrales con la finalidad de ofrecer una obra reflexiva sobre dos cuestiones: la primera, el pasado y su influencia en el...

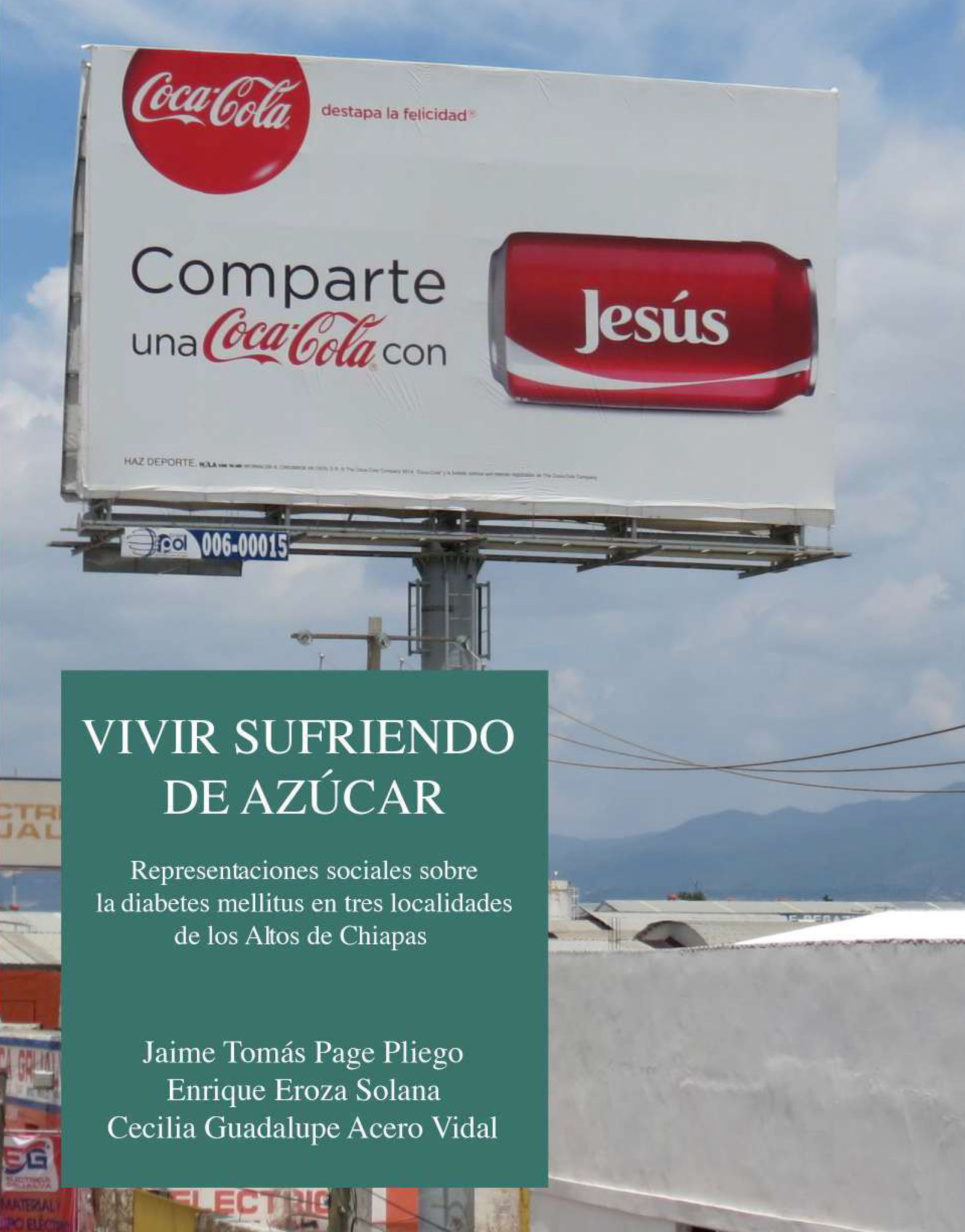

Morir de azúcar en los Altos de Chiapas

La diabetes mellitus es uno de los principales problemas de salud en México. Las maneras de vivir con este padecimiento en los Altos de Chiapas conllevan una serie de aspectos sociales, económicos, culturales y políticos que se entrelazan y...