Artículos

Campesinos sin resolución agraria: la difícil construcción de la gobernanza ambiental en un área natural protegida de Chiapas, México

Las áreas naturales protegidas como instrumentos de conservación de los ecosistemas han ido cobrando mayor importancia ante los organismos internacionales; sin embargo, varias de estas zonas de protección son frecuentemente establecidas sobre...

Estereotipos sobre los chinos en México: de la imagen caricaturesca al meme de internet

El artículo muestra la continuidad de los estereotipos negativos creados para identificar a un grupo humano caracterizado por su condición de inmigrante en México, aunque no sea el único país receptor, como es el caso de los chinos en dos...

Palma de aceite en tierras campesinas. La política de las transformaciones territoriales en Chiapas, México

Este artículo explica cómo y por qué numerosos pequeños productores han sembrado palma de aceite en el Soconusco y la Selva Lacandona en Chiapas, y para ello recurre a la ecología política y el concepto de hegemonía. Los resultados de esta...

La construcción de la noción de Cosmovisión Maya en Guatemala

Con el presente escrito deseamos contribuir a la reflexión del proceso de conformación histórica, política y cultural de la noción Panmaya de Cosmovisión Maya, la cual ha sido propuesta, difundida y practicada por intelectuales y activistas de...

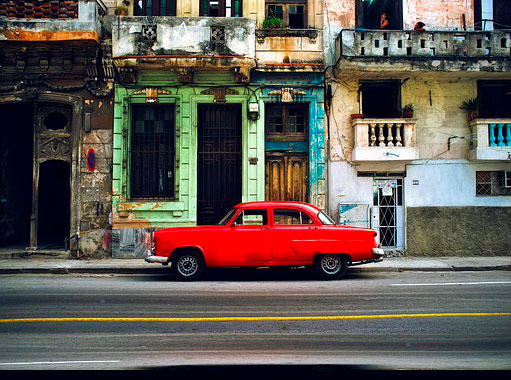

La «odisea» de los migrantes cubanos en América: modalidades, rutas y etapas migratorias

El propósito de este artículo es examinar las tendencias y expresiones de la migración cubana a Estados Unidos en los años recientes. Ponemos de relieve nuevas rutas y etapas migratorias en el continente americano, así como maneras de gestionar...

Los imaginarios de la alteridad y la construcción del chivo expiatorio: Trump y el racismo antinmigrante

La exaltación nacionalista durante la campaña presidencial de Donald Trump tuvo entre sus promesas la de deportar a los inmigrantes, construir un muro en la frontera sur de Estados Unidos, devolver los empleos que las industrias se habían...

Alcaldes y subdelegados de la Intendencia de Ciudad Real de Chiapa: autoridades enfrentadas en vísperas de la Independencia

Poco se sabe sobre cómo se crearon los ayuntamientos constitucionales en el caso de la Intendencia de Ciudad Real de Chiapas y cómo y cuándo comenzó a aplicarse la Constitución de Cádiz (1812) en este territorio. Para indagarlo hemos tomado en...

Notas de investigación y reseñas

La llegada al Sur. La controvertida historia de los deslindes de terrenos baldíos en Chiapas, en su contexto internacional y nacional, 1881-1917, Justus Fenner, 2015, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México: UNAM: CIMSUR/ CONACULTA: CONECULTA/ UNACH/

Esta reseña aborda el estudio de los deslindes de terrenos baldíos realizados por compañías colonizadoras en el estado de Chiapas durante el periodo de 1881-1917, y revisa sus principales conclusiones en debate con la historiografía agraria...

Reseña al libro “La experiencia colonial y transición a la independencia en el occidente de Guatemala. Quetzaltenango: de pueblo indígena a ciudad multiétnica, 1520-1825”.

Estas páginas describen y analizan un libro dedicado al estudio de las transformaciones sociales, políticas y económicas que vivió el pueblo guatemalteco de Quetzaltenango en el tránsito de la experiencia colonial a la vida independiente. Luego...

Un comentario a La ilusión occidental de la naturaleza humana, de Marshall Sahlins

El argumento central de Marshall Sahlins es que la cultura de Occidente muestra un amplio desdén por sí misma al reducir su comprensión de la humanidad al individuo maximizador. El autor hace un recuento del surgimiento de esta idea en la...