DE LOS PUEBLOS INDIOS A LA FICCIÓN ANTROPOLÓGICA: LOS SISTEMAS DE CARGOS EN LA ETNOGRAFÍA DE LOS ALTOS DE CHIAPAS

Antecedentes, Balance y Perspectivas

A Timydi

RESUMEN: El presente escrito es parte de un trabajo más amplio que tiene como propósito reflexionar lo que significa ser indígena en un entorno urbano y citadino como el de San Cristóbal de Las Casas, en el estado mexicano de Chiapas. En términos generales, el contenido del ensayo corresponde al análisis de lo que representaba ser indio en el ambiente tradicional de la llamada comunidad, lo cual, según consta en la literatura antropológica regional, fue entendido como sinónimo de participar en los sistemas de cargos.

PALABRAS CLAVE: Indianidad, sistema de cargos.

ABSTRACT: This essay is part of a broader study aimed at reflecting upon what it means to be indigenous in an urban setting such as that of San Cristóbal de las Casas in the Mexican state of Chiapas. In general terms, the content of the essay corresponds to an analysis of what it meant to be Indian in the traditional community environment, which, as evidenced in regional anthropological literature, was understood as synonymous with participation in duties or the cargo systems.

KEY WORDS: Indianism, cargo system.

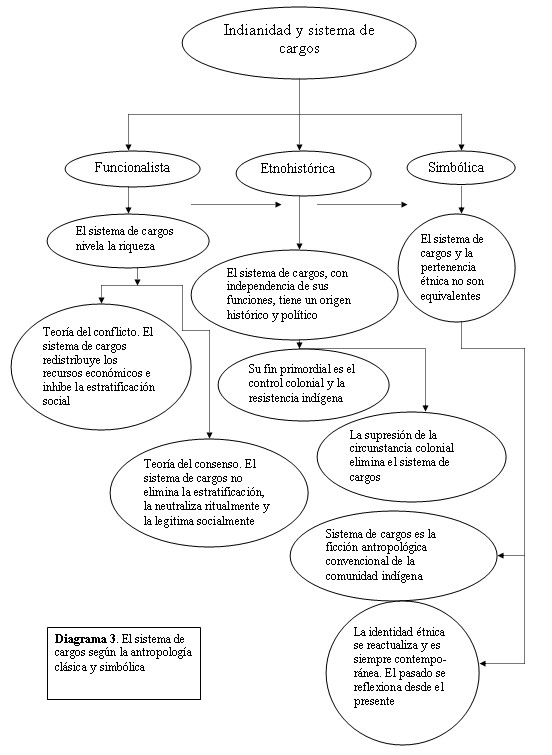

Este ensayo tiene como finalidad conocer la construcción del término indígena en el espacio socio-territorial histórico de la comunidad étnica, lugar social que según las corrientes antropológicas convencionales o clásicas se definía por la presencia de una estructura de servicios cívica y religiosa que los especialistas denominaron sistema de cargos.1

El supuesto que aquí se adopta al reflexionar la estrategia textual de la literatura etnográfica en torno al sistema de cargos indígena es que su crisis es síntoma y causa del lento pero firme proceso de desarticulación de la llamada «comunidad indígena», y por lo tanto de las instituciones políticas tradicionales que le otorgaban forma y vigencia. En otras palabras, se busca confirmar que el abandono o debilitamiento de los modelos analíticos convencionales a que acudían los etnógrafos al estudiar las estructuras normativas de los pueblos indígenas corrió paralelo al desmoronamiento de lo que esa misma etnografía erigió pacientemente como su objeto de estudio clásico: la «comunidad corporativa cerrada».

Pasada la época de oro de la antropología cultural en Chiapas, donde la palabra «etnografía» era equivalente de pueblo indígena; la historicidad de los grupos étnicos, que siempre estuvo ahí, marcaría el derrumbe del ahistoricismo presente en los sistemas teóricos que pretendieron estudiarlos. Ante algo que de pronto se hizo tan movedizo como la comunidad, los sistemas de cargos se tornaron invisibles a los esquemas estáticos y primordialistas de la etnografía tradicional.

LA ETNOGRAFÍA «DESCUBRE» EL SISTEMA DE CARGOS.

Aunque es de suponer que hacía mucho tiempo, seguramente siglos, los indígenas mayas del sureste de Mesoamérica venían practicando el desempeño de obligaciones o cargos en la llamada «comunidad», es a finales de la década tercera del siglo XX cuando Sol Tax, y casi al mismo tiempo Manning Nash, llaman la atención sobre la existencia de un complicado sistema de servicios ritualizados con funciones integradoras. Para el caso de Los Altos de Chiapas, será Fernando Cámara Barbachano (1945, 1966) el primero en hacer público un diario de campo y una etnografía íntegra del sistema en la comunidad tseltal de Tenejapa.2 Este antropólogo yucateco, quien había llegado a la región al filo de los años 40 como alumno de campo de Tax, sería a la postre, junto con Calixta Guiteras y Ricardo Pozas, uno de los precursores de lo que en la siguiente década conformaría una oleada de largo aliento de etnógrafos en la entidad.

Conocida la trascendencia de la «cargología» en los efervescentes núcleos antropológicos de las universidades de Stanford, Harvard y Chicago, una nutrida generación de jóvenes estudiantes vería en los mayas sureños una oportunidad inmejorable de poner a prueba los modelos teóricos que habían otorgado brillo a la antropología como disciplina; si los antropólogos británicos habían marchado al África Central para ejercitar el rito ineludible del trabajo de campo inaugurado por Malinowski,3 los académicos norteamericanos bien podían mirar al Chiapas Central como el lugar de sus correrías y laboratorio natural.

Eran los tiempos de la posguerra, y la palabra «cultura», en tanto noción genérica instituida por la antropología decimonónica, era remplazada por el término «las culturas», giro previsible con el que nacería el relativismo cultural, uno de los primeros y más importantes estilos etnográficos incubados en las universidades norteamericanas. El mundo se descolonizaba, la ola particularista estaba en la cúspide; desiertos, islas y, desde luego, montañas y selvas, debían albergar a pueblos portadores de engranajes culturales que, gracias a su intrincada y lejana geografía, habían resuelto los problemas de la vida en sus propios términos.

Los primeros antropólogos expedicionarios en Chiapas, una especie de aventureros cultos que se encariñaban con nativos y redescubrían antiguas rutas en las ignotas sierras y selvas locales ─el más conocido tal vez fue Frans Blom─, se habían encargado de otorgar fama a comunidades montañesas que, según las pesquisas iniciales, dejaban la grata impresión de ser descendientes directas y sin interrupciones de los mayas, quienes en su época más clásica humanizaban la selva, pintaban murales y observaban el cielo. Con el fin de corroborar tan extraordinaria posibilidad, Evon Vogt, antropólogo de Harvard dotado del mejor funcionalismo de la época, inauguraría el camino que lo llevaría a sus mejores glorias en la hasta ese momento desconocida comunidad tsotsil de Zinacantán.

Vogt, nacido en Nuevo México en 1918, estudió antropología y obtuvo su doctorado en la Universidad de Chicago, pero fue como profesor de Harvard ─universidad en la que permanecería hasta su jubilación en 1990─ donde tuvo la oportunidad de reclutar a un grupo de investigadores, la mayoría de ellos doctorantes, que lo acompañaría a Chiapas en periodos distintos y a lo largo de varios años.

Como responsable del Proyecto Harvard, nombre con el se conoció al equipo de campo, Vogt participaría asesorando los estudios de los cargos ceremoniales, que de ahí en adelante serían conocidos en el lenguaje antropológico con el nombre de «sistema». Al Proyecto Harvard se sumaría el Proyecto Chicago, dirigido por Norman McQuown y Julian PittRivers, lo que generaría un ambiente óptimo para que regionalmente tomaran cuerpo las principales corrientes teóricas que trataban de interpretar este tipo de instituciones.

Cuando se habla de los sistemas de autoridades tradicionales en un lugar como Los Altos de Chiapas es inevitable que se las asocie con la vida pública ceremonial de los pueblos indígenas que la habitan; no obstante, según el entusiasta grupo de antropólogos que la abordaría, la importancia normativa de la estructura rebasaba la función de padrinazgo o patrocinio en las fiestas y rituales, llegando incluso a vincularse su trascendencia con la totalidad de la vida social del grupo. El sistema de cargos hundía sus raíces culturales en el mundo mágico-religioso de los mayas, se decía; pero su vigencia y fuerza radicaba en que, como una suerte de lazo cultural, mantenía indisolublemente unidos el destino de la persona y la comunidad.

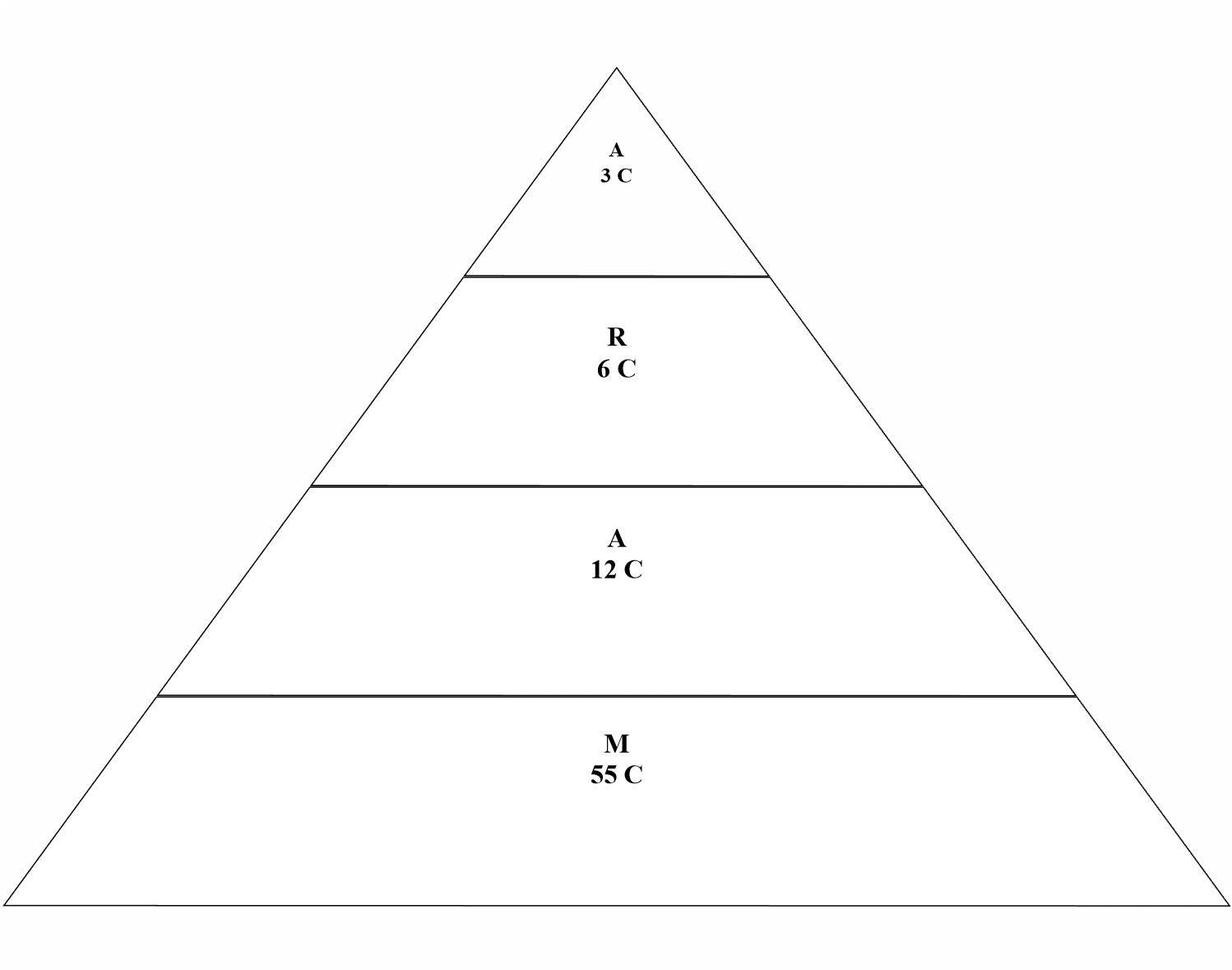

Si hemos de atender a lo que Korsbaek llama la «forma típica del sistema de cargos» (1992:

12), establecida por la segunda generación de estudios del tema —según la tipología de Chance y Taylor, 1987—4, esta puede ilustrarse como un institución en forma de pirámide donde participan todos los miembros varones de una comunidad o pueblo. La base de la institución está conformada por muchos cargos, y en la medida que se asciende el número de los mismos disminuye. Los cargos iniciales otorgan escaso prestigio, mientras que los que están en la cúspide de la estructura son los de mayor reconocimiento. Cuando el individuo alcanza la mayoría de edad, la participación en los cargos es obligatoria, sin distinción de parentesco, dinero o edad; quienes eluden este deber pueden ser perseguidos, encarcelados o desterrados.

Diagrama 1. «Forma típica» del sistema de cargos en el pueblo maya-tsotsil de Zinacantán, inicios de la década de los 60. La estructura dibuja una pirámide con varios niveles. La etnografía de comunidad postulaba que la identidad étnica era una variable dependiente de la participación jerarquizada de los individuos en el sistema, por lo que la conclusión inevitable de la hipótesis debería ser que la comunidad étnica no era tal, sino un conglomerado de individuos organizados asimétricamente en torno al reconocimiento y el prestigio. Las desigualdades económicas, de acuerdo con los propios argumentos de la antropología funcionalista de la época, coincidían además con las desigualdades rituales. Solo los pocos ricos podían acceder a los también pocos cargos de más prestigio —los seis regidores y tres alcaldes en conjunto llamados moletik—; el resto, la mayoría de pobres, sólo podía soportar los gastos de los cargos del primer y segundo nivel —un segmento significativo de plebes rituales que fungían de mayordomos y alféreces (Cancian op. cit: 48, 280-291).

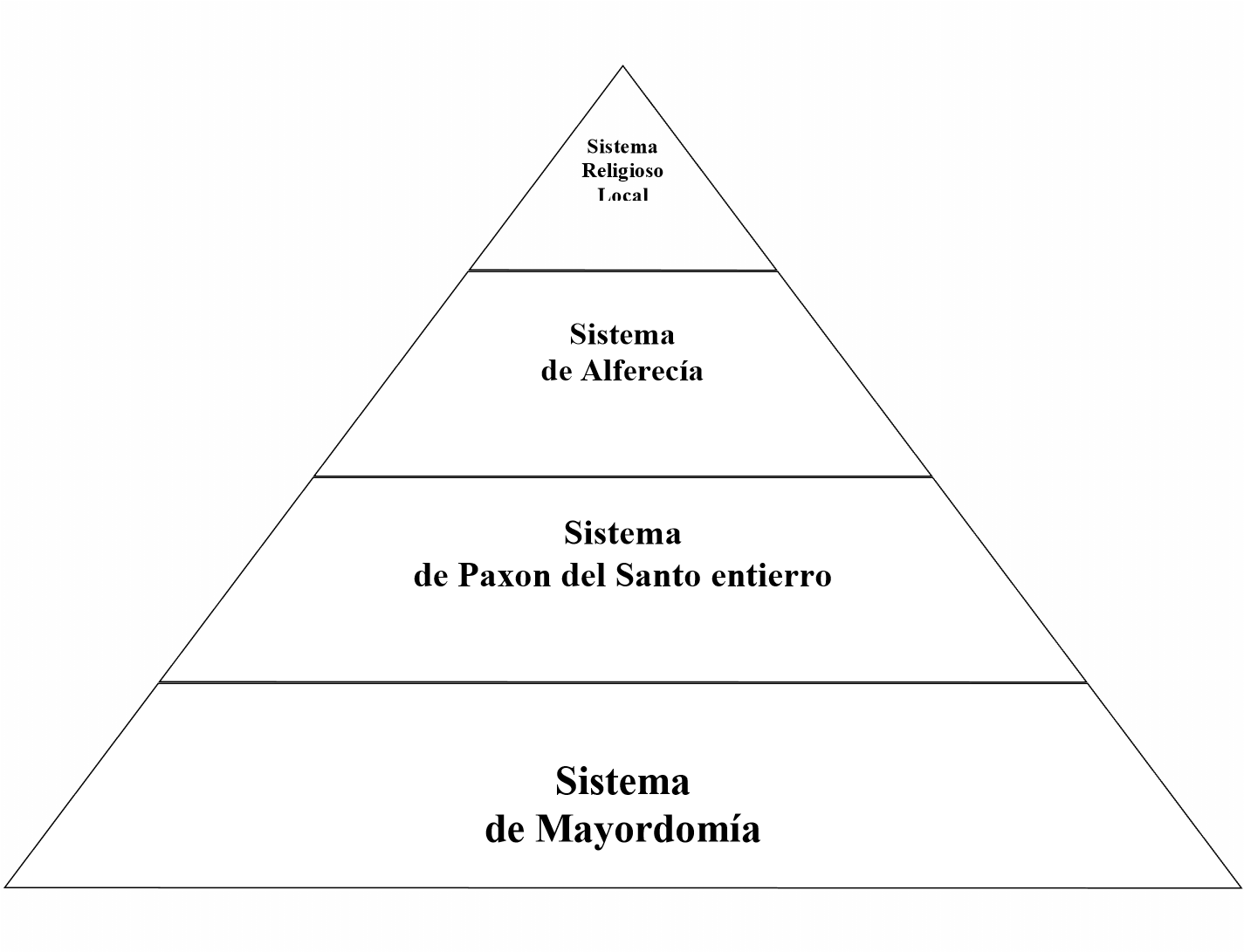

Diagrama 2. El sistema de cargos en San Juan Chamula, Chiapas, a finales de los años 90. El autor (López Meza 2002) asienta cuatro sistemas de cargos religiosos y dos civiles, los cuales funcionan entreverados —a diferencia de Zinacantán, donde el sistema es exclusivamente religioso—. Si la participación en la jerarquía instituía la pertenencia al grupo étnico y animaba los valores comunes indios (Cancian op. cit.: 210), se advierte por qué la etnicidad chamula es la de mayor popularidad en el área maya de Los Altos de Chiapas. Hasta finales del siglo pasado, su «forma típica» era, con mucho, la más compleja e inflexible. En el diagrama cada nivel abarca otros tantos escalones o pisos —el orden en que aquí aparece cada sistema obedece al número de cargueros que involucra—. Tan solo el sistema de mayordomía, base del edificio social, involucraba la intervención de 32 familias como titulares y 590 colaboradores, todos atendiendo cotidianamente los requerimientos rituales y sociales de nueve padrinazgos: Santo Entierro, San Juan, San Sebastián, San Miguel, Santa Rosa, Virgen del Rosario, Corazón de Jesús, Virgen de Guadalupe y Niño Jesús. El sistema de Paxon del Santo entierro, en términos ceremoniales el más importante, incluía 140 personas; el sistema de Alferecía 17 grupos o familias, y el sistema de organización religiosa local al menos un martoma por cada paraje del municipio (López Meza op. cit.: 72).

El sistema de cargos o, mejor, los sistemas de cargos chamula son tan omnipresentes en la vida social que hasta el ayuntamiento constitucional —presumiblemente elegido por el procedimiento constitucional de municipio libre— debe operar supeditado al ayuntamiento tradicional. En el trasfondo de la desarticulación de la jerarquía, como garante categórico de la indianidad, está su pesado costo económico y social, insoportable para una masa de familias empobrecidas por la crisis que golpeaba sus escasas fuentes de trabajo agrícola. Atrapados entre el dilema de endeudarse con algún cargo o ser expulsados, multados o castigados, muchos escogieron otras formas de ser chamula a través de una prolongada diáspora maya que hasta hoy no concluye.

Una vez que se ocupa el primer cargo nunca se dejará de servir. Los periodos de descanso entre un cargo y otro son de intenso trabajo, a menudo fuera de la comunidad, con el fin de pagar las deudas contraídas durante el servicio. Si el individuo es afortunado y vive muchos años podrá alcanzar ya en la vejez los cargos más altos, cosa a la que todo el mundo aspira y casi nadie logra. El que alcance llegar a la punta de la pirámide será honrado con el título de «principal», ganándose el derecho, junto con otros ancianos, de formar parte del «consejo», estructura de líderes considerados «sabios» que orientan el destino de la colectividad.

El conjunto de puestos está jerarquizado en varios niveles, mismos que se ocupan en riguroso orden sucesivo ─nadie puede saltarse ningún escaño─. Como el sistema abarca todo el universo social del grupo, cumpliendo funciones políticas, económicas y religiosas, es frecuente que los estudiosos del fenómeno lo llamen indistintamente con infinidad de nombres: jerarquía cívico-religiosa, sistema de cargos, sistema de varas —por los bastones que portan las autoridades—, mayordomías, ayuntamiento regional, entre otros.

El sistema de cargos, cosa que debe llamar la atención, no forma parte de las instituciones culturales de todos los grupos étnicos que se localizan en Chiapas. Al parecer, por lo que informa la lectura etnográfica hasta hoy conocida, en general su vigencia se ha concentrado en los grupos tseltal y tsotsil.5 No es gratuito, por ello, que pueblos como el zinacanteco o el chamula —poseedores ambos de elaborados sistemas de cargos con largas listas en años de espera para ocuparlos— sean los que gocen hasta hoy de la fama local como los más «indígenas».

ANTECEDENTES

LA PERSPECTIVA ECONÓMICA DEL SISTEMA DE CARGOS:

TODOS POBRES PERO TODOS IGUALES

Convencida rápidamente del papel unificador que el sistema de cargos desempeñaba en las sociedades indígenas, la antropología clásica no dudó en postularlo como la estructura cultural básica que permitía organizar las actividades cívicas y religiosas en torno al prestigio. El sistema de cargos, se dijo, cumplía asombrosamente bien una gran cantidad de papeles de naturaleza diversa: proporcionaba un conjunto de conductas normativas obligatorias para todos, actuaba sobre la riqueza acumulada por los individuos ─aumentándola o disminuyéndola, según el enfoque teórico adoptado─, eludía el peligro del monopolio del poder al hacer rotativas las responsabilidades comunitarias, y servía como institución intermediaria entre los hombres y el mundo sobrenatural.

Tratando de llamar la atención sobre el carácter absoluto del sistema de cargos, Cancian (1976 p. 6) afirmaba que el orden y estructura de todo el sistema era una expresión concentrada de la estructura social de la comunidad en un momento dado; conociendo la lógica social del sistema de cargos se podía entender y acceder a la lógica social del pueblo o la comunidad. Vida civil y vida ritual eran una sola en el sistema de cargos.

Con estas ideas, la estructura cívico-religiosa indígena fue pronto elevada a un rango equiparable al desempeñado por la estructura económica en las sociedades no indígenas; si la ganancia capitalista definía sociedades clasistas, los cargos orientados hacia obtener prestigio legitimaban sociedades estratificadas en función del honor social. Nacería así la polémica sobre cómo deberían interpretarse los efectos de la estructura de cargos en los pueblos indígenas.

A decir de Cancian, dos fueron los posicionamientos dominantes. Uno de ellos, el de la «teoría conflictual de la sociedad» (ibidem 1976, pp. 173-176), indicaba que el sistema de cargos cumplía una función básicamente económica, nivelando la riqueza y neutralizando con ello el conflicto social, siempre latente. En esta visión, el indígena no era ajeno a las diferencias de riqueza, pero la polarización que de éstas pudiera derivarse se conjuraba por los fuertes gastos que implicaba asumir un cargo.

Un segundo enfoque, del propio Cancian (idem), lo constituía la también teoría funcionalista del «consenso social», la cual afirmaba que el sistema de cargos, al estar por sí mismo jerarquizado, no podía asumir funciones redistributivas del ingreso La evidencia empírica de la sociedad indígena como sociedad estratificada era el mejor ejemplo de que el sistema no igualaba a sus participantes. Sin esa posibilidad, se creía que la función central de los cargos radicaba más bien en ritualizar la cultura del grupo, revistiendo de valores indígenas compartidos las diferencias y divisiones generadas en otros ámbitos de la sociedad.

No obstante, al margen de cualquier diferencia radical o de matiz en torno a las funciones imputadas al sistema de cargos, todos los autores de la «segunda y tercera generación» podemos establecer para este fin como periodo de tiempo los años 50 y 60; un poco antes, un poco después coincidían en un aspecto básico: el sistema de cargos era un factor cultural exclusivo de los indígenas y su vigencia constituía la pesada frontera étnica más allá de la cual solo quedaban los no indígenas. Herederos de la espesa carga de los primeros antropólogos que como Sol Tax (1937) conceptualizaron el fenómeno, no dejaron de describir la jerarquía cívico-religiosa como sinónimo de una ruralidad vivida por pueblos sin historia; un universo moral premoderno y estático en cuyo reverso estaba la cara positiva: la ciudad-mercado en ciernes que, con sus relaciones mercantiles y sus lealtades clasistas, apuntaba a la nación homogénea; que según Aguirre Beltrán (1976) debería ser el lugar final de todos los mexicanos.

Y no es que dejara de aceptarse el cambio, sino que se le visualizaba desarticulado de lo que se asumía era el sustrato cultural «milenario» de los pueblos mayas, a la manera de una serie de rasgos positivos que sustituían a otros anteriores no tan buenos. Los cambios elevaban el nivel de vida de los indígenas, pero se entendían como de una naturaleza distinta a los de la vida maya, y por lo tanto no podían ser capaces de generar dinámicas históricas. Podían cambiar las herramientas de trabajo, el material de hechura de las casas, los polvorientos caminos, pero no los linajes, las ceremonias de curación, la brujería o las creencias sobre el espíritu animal.

Si quisiéramos un ejemplo modélico de esta concepción esencialista que colocaba a los indígenas ante el destino manifiesto de cambiar para seguir igual, nada mejor que recurrir a la etnografía de Evon Vogt (1982: 89), fina y minuciosa para percibir los cambios pero bastante desapercibida a la hora de observar sus consecuencias. En 1974, fecha en que la sociedad indígena de Los Altos de Chiapas ya había sido sacudida hasta sus cimientos, el director del proyecto Harvard escribía a propósito de Zinacantán y los zinacantecos:

Y así, los caminos han llegado a Zinacantán, y la mayoría de las personas viajan en carro en vez de a pie. La gente vive en casas tejadas y lleva el maíz a los molinos eléctricos o lo hace en casa en molinos de mano. Tienen agua potable que viene entubada. Tienen relojes y radios y pueden escuchar programas en tsotsil con orgullo. Muchos tienen luz eléctrica en vez de gas o petróleo. No son afectados por epidemias de viruela, tifo o paludismo; y al mismo tiempo su población ha aumentado notablemente, de 1,500 a 12,000 personas desde 1920 hasta 1970. Por asombrosos que sean estos adelantos, las continuidades en la vida zinacanteca son lo más impresionante. Estas continuidades se vienen desarrollando hace varios siglos en Los Altos de Chiapas y proveen muchas soluciones eficaces a los problemas cotidianos...

En ese mar de funcionalismo ahistórico, sólo Gonzalo Aguirre Beltrán (1991) navegaba airoso, en los albores de los años 50, hurgando en fuentes de archivo lo que llamó «las formas de gobierno indígena».

A juicio de Aguirre, el fundamento primario de la organización tribal azteca eran las unidades parentales y territoriales conocidas como «calpullis», a la manera del gens griego o del clan escocés (idem). Como después lo describiría la escuela mexicana de etnohistoria, los calpullis consistían en grupos de familia extensa unidos por el parentesco consanguíneo y un ancestro mítico común. Cada calpulli o calputín contaba con una dotación de tierra, del cual derivaban privilegios y obligaciones. A decir de Aguirre se podía afirmar que todo el edificio cultural de mexicas y mayas tenía esta cimentación, origen remoto de lo que después sería la comunidad agraria.6

Del calpulli emanaban todas las formas de gobierno tribal, y su contenido vitalicio y jerárquico puede ser considerado como el piso cultural básico sobre el que luego se asentarían las instituciones coloniales. En sus descripciones, Aguirre Beltrán afirmará que en los calpullis la autoridad más alta son los individuos ancianos —indígenas cabeza— de cada familia extensa. El conjunto de los viejos formaba un consejo que se encargaba de elegir a los responsables de cada una de las funciones del calpulli. El autor señala a teochcauh como encargado de administrar las tierras comunales y las relaciones con el gobierno central. Otro funcionario del mismo rango era tecuhtli, elegido para adiestrar militarmente a los jóvenes y conducir la guerra. Si teochcauh representaba al linaje en los avatares de la diplomacia algo así como un embajador de la familia, tecuhtli era el responsable último de las derrotas o las victorias en la guerra.

Después de los representantes ancianos, militares y administrativos, estaba una serie de funcionarios de rangos más bajos y encomendados a tareas específicas. Entre ellos se encontraban los tequitlatos, encargados de organizar el trabajo comunal; los calpizques, responsables de recaudar el tributo; los tlayacanques, cuadrilleros; además de los sacerdotes, hechiceros y conductores de la vida ritual del grupo parental. El grado más bajo era el cargo de topil o gendarme, vigente en algunos pueblos indígenas de nuestros días.

Con la conquista de México los calpullis fueron reorganizados y se instauraron las Repúblicas de Indios. Lo interesante aquí, dice Aguirre Beltrán, es que la estructura política del calpulli será mantenida en sus cargos y funciones por las autoridades coloniales. El teochcalli, antiguo jefe militar de los linajes, renacerá en la figura del cacique o señor natural, persona con la que los españoles a cambio de privilegios negociaban el sometimiento de los pueblos o el cobro de tributos. Junto al señor natural se ubicaban el gobernador, los alcaldes, los regidores y los topiles precolombinos.

La nobilización del cacique no fue el origen colonial de las divisiones indígenas, aunque favoreció la desigualdad precolombina ya establecida entre macehuales y pipilles. De lo que se conoce ahora de la vida colonial puede suponerse que las sustituciones de los puestos prehispánicos a menudo fueron únicamente de nombre. El cacique conservó las funciones de los ancianos o indios cabeza; teochcauh funcionario administrativo resurgió en la figura del alcalde; el tequitlato encargado de las tierras comunales se volverá regidor, y los topiles serán policías.

La desigualdad, diría Aguirre Beltrán, prefigurada por Mesoamérica y luego consolidada por la Colonia, no desaparecería con el movimiento de independencia, pues ésta, aunque fue iniciada por las Repúblicas de Indios, solo pudo ser terminada por los criollos, los que, con particular falta de sensibilidad declararon abstractamente que todos los mexicanos eran iguales. Ya en el México independiente, la forma de gobierno que remplazaría a los indígenas y sus repúblicas sería el ayuntamiento de notables, habiendo que esperar hasta la revolución mexicana de 1910 para conformar el municipio libre como la célula política fundamental del país (ibidem, p. 55). El éxito del municipio libre, según Aguirre Beltrán, fue siempre variable, pero sus peores tropiezos tendrían que ver con la falta de mestizaje en regiones que, como la de Los Altos de Chiapas, conservaban un sistema de castas inaceptable. Llegados a este punto, se entiende la congruencia del pensamiento teórico del autor con lo que fue la mayor de sus preocupaciones políticas: el integracionismo.

Hubo que esperar una nueva generación de estudios la cuarta en la tipología anteriormente anunciada para que los indígenas dejaran de ser el universo congelado al que lo habían confinado los estudios de comunidad. Autores de diferente signo político como Aguirre Beltrán (1987), Henning Siverts (1976), Henri Favre (1973), Rodolfo Stavenhagen (1982), y más recientemente Jan Rus (1983) y Robert Wasserstrom (1989), acusaron a la antropología anterior de crear ficciones ahistóricas, planteando la necesidad de incorporar el concepto de cambio a las etnografías de las instituciones indígenas, incluida desde luego la del sistema de cargos. Wasserstrom se refería así a las investigaciones acumuladas:

… en todas estas discusiones no ha estado presente el problema histórico: la forma en que las comunidades indígenas de Chiapas y de otras partes se convirtieron en lo que ahora son y la forma en que el pasado ha determinado su posición actual dentro de la sociedad mexicana (ibidem, p. 16).

En esta nueva perspectiva, la añeja polémica funcionalista sobre el papel económico del sistema de cargos en la nivelación de la riqueza se trasladó al terreno político: se trataba ahora de esclarecer, asumiendo una dimensión temporal, en qué condiciones habían nacido estas instituciones, y qué clase de vínculos guardaban con la sociedad regional y nacional; la naturaleza interna de las mismas sería revelada por el tipo de relaciones que las comunidades sostenían con el conjunto de la cultura local, no al margen de ella.

Henri Favre (1973), uno de los pioneros del enfoque, señalaba que la estructura expresaba una especie de complicidad recíproca o mejor, una relación de mutua conveniencia

entre la sociedad indígena colonizada y la sociedad no indígena colonizadora. En este frágil equilibrio de origen colonial es que el sistema de cargos cumplía una doble función: por un lado resultaba un eficaz reducto cultural de los indígenas contra la vida exterior; por el otro, al ser el mecanismo que garantizaba la permanencia de la indianidad en condiciones de asimetría, apuntalaba el conjunto de formas de expoliación y discriminación que la sociedad ladina ejercía sobre ellos.

Waldemar Smith, por su parte, afirmaba que los cargos eran simplemente un modelo de vida sustitutivo producto de la «exclusión de los indios de la vida social cosmopolita, añadida a su sometida posición económica y a la libertad de que disponen para regir sus propios asuntos comunitarios» (1981: 13-14). Con el cambio económico, la movilidad social y el advenimiento de oportunidades, Smith suponía que el sistema ya obsoleto perdería sentido y se debilitaría.

En un posicionamiento todavía más radical en torno a Hueyapan, pueblo indígena del estado de Morelos, Judith Friedlander (1978) aseguraba que la identidad étnica era una imposición extraña, reflejo fiel de la desafortunada complicidad histórica de los indígenas con sus conquistadores hispánicos. En la actualidad, esa identidad forzada reflejaría un constructo folclorizante y superficial promovido, al margen de los intereses indígenas, por el gobierno, las misiones culturales y los movimientos revivalistas urbanos.7

Este empeño por la historia con afanes desmitificadores, es necesario plantearlo para comprender lo que vino después, empataría con los tiempos en lo político del mayo francés, con los viajes ácidos de los jóvenes californianos que en la comunas de paz y amor se colocaban fuera de la palabra «progreso», y con el movimiento estudiantil del 68 en México. En varias partes del mundo se mostraba el desencanto por la modernidad, y autores como Daniel Bell (1977) la calificaban, en el corazón mismo de Estados Unidos, como decadente y hedonista. Visionario todo el tiempo, el arte de las metrópolis, sobre todo la música, volverá sus ojos a África, Asia y América en busca de raíces. El momento de inversión de la ola había llegado; los flujos humanos que por siglos habían seguido la inercia del centro a la periferia deciden ahora caminar al revés, saturando de diversidad cultural los países colonizadores que la habían combatido con sus políticas homogenizadoras. Desquite con aliento indefinido hasta nuestros días de los otrora «pueblos sin historia», la presión hacia el reconocimiento de la existencia de la multiculturalidad se convertiría en el pan de cada día por parte de los migrantes y minorías nativas en occidente.

I

En ese ambiente social los jóvenes antropólogos mexicanos señalarán con dedo de fuego al indigenismo y a la antropología aplicada acusándolos de etnocidas. El desdén por la obra que se negaban a heredar quedaría de manifiesto en el título mismo del libro Mercedes Olivera, De eso que llaman antropología mexicana (1979), un verdadero punto de partida, más allá de la denuncia política, del trabajo de deconstrucción de toda la escritura etnográfica previa. Por este camino, el paradigma omnipresente del marxismo, alentado con fuerza por las simpatías a la revolución cubana y las movilizaciones contra las dictaduras centroamericanas, conduciría a la etnografía crítica a la convergencia de la antropología con el materialismo histórico. Esta inquietud epistemológica quedaría registrada en obras colectivas con sintomáticos nombres como ¿Existe una antropología marxista? (Medina 1982) o La quiebra política de la antropología social en México (Medina y García Mora 1983).

De tal relación la antropología sería la menos favorecida. Definidos los pueblos indios ahora como jirones premodernos sin viabilidad alguna, era de esperarse que los estudios de autoridades tradicionales, remanentes tribales y coloniales según Ricardo Pozas (1971: 23), perdiesen relevancia y fuesen relegados. Otros enfoques materialistas, más elaborados y matizados (Díaz-Polanco 1985: 67), contradecían la idea de supervivencias indígenas y afirmaban que el reto del etnógrafo consistía en explicar la permanencia de lo étnico en el presente histórico, más que el de ocuparse en recolectar ejemplos de culturas en extinción. Sin embargo, al indicar que los grupos indígenas solo podían cobrar significado en el marco de la «retícula de las relaciones de clase» (ibidem), este recurso teórico vetaba la autonomía analítica de lo étnico ─ineludiblemente, todo comenzaba y terminaba con las clases sociales─, anulando la posibilidad de hurgar otras dimensiones del problema.

El pecado original de la antropología como empresa teórica del colonialismo primermundista selló el círculo fatal que disparaba el tiro de gracia a la época de oro de la antropología norteamericana ─a esas alturas, naturalizada ya como Escuela Mexicana de Antropología Aplicada─. Los «objetos de estudio científicos» de la disciplina construidos desde las postrimerías del siglo decimonónico, se aseveraba, estaban regidos por los intereses del status quo, lo que los volvía parciales y moralmente inaceptables de cara a un marxismo que se asumía comprometido y transformador.

Con un aparato teórico envejecido, escondrijo inútil de formas políticas reaccionarias puestas en evidencia, la antropología debía abandonar la escena. La antología de escritos agrupados en el libro Obra Polémica (Aguirre Beltrán 1976) puede ser vista como las memorias dramáticas, escritas en el fragor de la batalla, del más conspicuo representante de todo un paradigma generacional que, frente al nuevo espíritu de época,8 se negaba a la rendición.9

Arrinconados y arrinconada, etnógrafos y etnografía, el viejo laboratorio fue abandonado y algunas de sus emblemáticas obras declaradas sospechosas de servir al imperialismo. Las investigaciones en Chiapas, se pensaba, debían avocarse a dilucidar los caminos por donde los pequeños ríos anacrónicos de cultura comunitaria se irían esfumando en el mar de relaciones clasistas que ya era la sociedad nacional (ibidem, p. 25)10. Cuatro generaciones entonces de estudios de los sistemas de autoridades y fiestas serían interrumpidas. Había una crisis.

Al olvido antropológico de los sistemas de cargos contribuirían, desde luego, las modificaciones profundas que en los últimos treinta años venía experimentando la sociedad regional chiapaneca, dichas modificaciones tuvieron como trasfondo varios fenómenos. Algunos de ellos se expresaron en el agotamiento de las tierras cultivadas por indígenas; el anuncio del fin de la ampliación de la frontera agrícola en la selva Lacandona, lugar de desfogue de la presiones campesinas sobre la tierra; la llegada masiva ─apresurada por la guerra─ de mano de obra guatemalteca, más barata por su marca ilegal que la indígena mexicana en la agricultura empresarial, y la crisis posterior del cultivo de café de exportación, principal fuente de empleo de los indígenas del altiplano. Estos cambios son importantes si se considera que la combinación de una agricultura de subsistencia con el trabajo jornalero habían permitido, durante una centuria, el dinero necesario con el cual encarar el fuerte endeudamiento que implicaba asumir el padrinazgo de cargos rituales.

Si la reforma agraria tardía, años 30 y 40, junto con las posibilidades de que los indígenas cultivaran nuevas tierras como arrendatarios, fueron factores del bum en la vida ritual, al proporcionar relativa independencia económica y autonomía para organizar cultos en las colonias indígenas (Wasserstrom op. cit.), el final del reparto de tierras y el dislocamiento de la estructura comunitariaen el otro extremo del arco histórico, en los años 60 y 70, aparecerán ahora como responsables de la crisis prolongada de los llamados «usos y costumbres tradicionales».

.

Cuando en el ocaso de la década de los 70 el investigador Kasuyasu Ochiai (1984: 181188) arribó a las comunidades tsotsiles de Los Altos de Chiapas, se toparía con un ejemplo inmejorable del vínculo estructural entre las fuerzas regionales de distinta índole y el origen político de los rituales ─para nada inmemoriales ni misteriosos─ que otorgaban rostro cultural a la vida indígena. Estudioso del sistema de kompanya —compañía, en español—, un ceremonial que implica la visita de un santo de un pueblo a otro en compañía de la jerarquía cívico-religiosa, Kasuyasu Ochiai se encontraría que este era un fenómeno histórico con diferentes etapas de ascenso y declinación. En un principio, habría aparecido en los comienzos del siglo XX, cuando los ladinos, dueños de fincas grandes, construyeron capillas y organizaron devociones religiosas junto con otras fincas y colonias de indios. Posteriormente, cuando las grandes propiedades fueron desmanteladas con el patrocinio agrarista del presidente Lázaro Cárdenas, las comunidades o parajes que de ahí surgieron se asumirían en herederos de la tradición religiosa, concentrada alrededor de las capillas, constituyendo con ello la base para que los indígenas ─ya sin dependencia de la finca─ expandieran sus propios intercambios rituales.

Es un crecimiento sin precedentes, hacia 1965 la red ceremonial había desbordado los asentamientos tsotsiles de Los Altos y abrazaba en su mundo de relaciones a gran cantidad de pueblos ladinos del occidente y noroeste de Los Altos de Chiapas. Pero después del auge vino la estrepitosa caída, y la densa red ritual de más de cincuenta comunidades y pueblos se contrajo, quedando reducidas las visitas a unos cuantos grupos. El derrumbe del sistema coincidiría al menos con cuatro fenómenos sociales: los programas de desarrollo gubernamentales como Inmecafé y Conasupo; la llegada de la carretera asfaltada; las exigencias del catolicismo oficial, y las conversiones al protestantismo. Los programas desarrollistas provocarían cierto aminoramiento de la interdependencia entre las colonias indígenas y los pueblos ladinos, lo que quitaría sustento al intercambio religioso; por otro lado, al mismo tiempo que la nueva carretera introducía el automóvil desalentando las rutas a pie o a lomo de mula ─como era la «costumbre» ─, el catolicismo ortodoxo y los conversos criticaban prácticas como el paganismo y la veneración de imágenes.

Como una especie de preámbulo a este conjunto de cambios estructurales en las regiones agrícolas de Chiapas, en la segunda mitad de los años 60 del siglo XX, empezó a darse en el país lo que George Collier llamó el «síndrome petrolero o mal holandés» (1998: 115116). De acuerdo con el comportamiento de esta «enfermedad» económica, el espejismo petrolero, del que Chiapas aparecería como un esperanzador contribuyente, provocaría que las inversiones y la fuerza de trabajo abandonaran el sector agrícola. La caída fue espectacular: «la industria creció de 27% de producto interno bruto (PIB) en 1965 a 38% en 1982, la contribución de la agricultura al PIB cayó a la mitad, de 14% a solo 7%» (ibidem, p. 117).

El populismo agrario de Luis Echeverría, presidente de México 1970-1976, no fue suficiente para que las tendencias del campo favorecieran la producción de granos básicos —se optó por la producción de fruta, verdura y carne, orientada a la exportación—, en consecuencia se perdió la autosuficiencia en ese rubro. Ya en 1980, México, la nación de la orgullosa cultura del maíz importaba de Estados Unidos 45% de la dieta maicera que requería el consumo de 40% de su población más pobre (ibidem, pp. 117-118)11.

Ante la pobreza de sus lugares de origen, familias completas abandonaron el modo de vida que históricamente se había venido llevando, sustentado en la tierra y la compleja organización ceremonial, y formaron flujos migratorios sin retorno. Sin posibilidades ahora de encontrar refugio en la selva en un principio el destino inmediato de la diáspora fue la ciudad de San Cristóbal, pero pronto la corriente migratoria se diversificaría hacia otras entidades del sureste de México, buscando oportunidades en los destinos turísticos ─el espejismo de Cancún, el paraíso planeado, se agotaría muy rápido─ y la industria del petróleo y la construcción.12

Las consecuencias de los cambios generados también se dejaron sentir entre los que pudieron quedarse. Muchos jóvenes prefirieron ganar prestigio social consiguiendo e invirtiendo dinero fuera de la comunidad antes que comprometerse en un lento camino de ascenso a través de los cargos. Al hacerse fuertes como comerciantes o transportistas, y convertido un núcleo significativo de ellos a religiones distintas de las de sus padres,13 estos jóvenes, antes dependientes y sin capacidad de decisión, pronto serían un poder paralelo que, en lugares como Chamula o Zinacantán, desafiarían la autoridad de los ancianos o principales.

La literatura hasta aquí revisada y el contexto en que surgió permiten suponer algunas conclusiones que podrían servir como balance del estado actual de los estudios de los sistemas tradicionales:

Al no tener tiempo ni lugar, la inscripción de ese «otro» cultural cobraba la forma de un encierro eterno con cerrojos inviolables. Según Cancian y Vogt, los únicos cambios eran poblacionales; los indígenas ─salvo la inconveniencia de que se reproducían rápidamente, amenazando en el futuro su propia continuidad─ configuraban un mundo estático, sin razón interna para ser desdibujado, a no ser por la injerencia de los no indígenas ─un marco social lejano al que, por una división del trabajo no escrita, el antropólogo no se dedicaba.

La cosmovisión maya ─palabras con la que el antropólogo rubricaba el contenido especializado de sus textos─ y las instituciones en que cristalizaba ─el matrimonio, la familia, los linajes, los lugares sagrados, la brujería, los curadores, el territorio, el saber ancestral, los vínculos con lo divino─ llegarían de este modo a nosotros a través de las miniaturas instantáneas que el fotomontaje del trabajo de campo hizo inteligible.

En el caso del Chiapas Central, Robert Wasserstrom y Jan Rus investigarían las modificaciones estructurales de la sociedad regional, demostrando que la organización ceremonial indígena no era ni prehispánica ni colonial, que procedía del siglo XIX y XX, y que estaba muy ligada al proceso de reforma agraria, a la vida campesina y a la conformación de estructuras políticas caciquiles.

El registro de las actas de nacimiento social de las instituciones que ante nuestros ojos eran presentadas como provistas de una lógica invariable disipó el halo exótico que se otorgaba a los indígenas. Las coordenadas cuasi cósmicas del «numinoso mundo maya» no representaban cualidades cosmológicas inmutables, sino asuntos más humanos relacionados con el poder, la discriminación y el dinero. El pasado tenía causas y los retratos que se vendían del mismo obvios intereses.

En cuanto a las maneras de abordar los sistemas rituales, la antropología económica y la antropología política han constituido una orientación valiosa, casi la única que ha permitido no perderle la pista a esta dimensión fundamental de la vida indígena, aunque ya no es suficiente. Si como Geertz afirma (2002) la antropología es imagen y la historia genealogía, mal que bien la primera nos proporcionó una trama comprensible de lo que se nos aparecía como ajeno ─vaya paradoja, por cercano─, mientras que la segunda nos informó de las causas. No obstante, la descripción etnográfica se ha hecho borrosa y es cada vez más irreconocible, sin que al mismo tiempo las genealogías de los estudios históricos nos digan el lugar presente, feliz o fatal, de culturas cuyo advenimiento con tanta escrupulosidad ubicaron.

El fenómeno reciente de indianización de una ciudad como San Cristóbal de Las Casas, nervio urbano de Los Altos de Chiapas, tan celosa de su mistificado origen castellano, crea un espacio interesante para volver a dar continuidad al estudio del cambiocultural en el seno de las identidades étnicas, lo que hace urgente reconsiderar ─sin menoscabo de sus logros─ el enfoque histórico, orientado hasta hoy a tratar de indagar los procesos de génesis de las instituciones indígenas ─el pasado por el pasado mismo─, soslayando los procesos de negociación y reestructuración contemporánea de esas identidades ─uno supone que el pasado a través del presente─, aspecto que también remite a la historia y que ha estado fuera de la polémica en aras de refutar al esencialismo étnico.

Como bien señala Watchel (1987), hace tiempo que la antropología descubrió su complementariedad con la historia ─se insiste más que nunca en los círculos académicos en una antropología historizada y una historia antropologizada─, pero no puede decirse que esta cooperación mutua haya estado siempre bien lograda. Y es que el aprovechamiento aislado que se acostumbra otorgar al dato histórico frecuentemente termina desvinculado tanto del conjunto de hechos sociales de cada época como del presente etnográfico. No solo se cae a veces en el uso inconexo de las fuentes de archivo, sino que además se ha descuidado el aspecto de que las culturas, indígenas o no, están en permanente reactualización.

Pero las principales reticencias para admitir la porosidad de las fronteras disciplinarias parecen provenir de un sector considerable de antropólogos ─una suerte de guardianes de la fe del gremio─ que identificaron el modelo que regía a las etnografías, es decir, la teoría, con la comunidad misma, concediendo a la ficción visos de realidad. El funcionalismo importado y su estilo analítico convencional entraron en desuso, al tiempo que su objeto de estudio, primordialista y sin actores, era independizado por la ortodoxia como un ente inmaculado e intocable. Este cuadro neoetnicista, por rotularlo de algún modo, es reforzado por la ofensiva de modas new age, una gama casi infinita de estilos de vida promovidos por grupos que, desmoralizados del rumbo sin brújula de la posmodernidad, abrazan el esoterismo, el naturalismo, el misticismo, el exotismo ─y muchos «ismos» más─ como culturas alternativas ─dicen─ no occidentales.

Así, mientras que la etnografía ─entendida en su sentido más amplio como la interpretación, traducción e inscripción de lo universal en lo particular─ se ha incorporado con fortuna a la mayoría de las ciencias sociales como una opción que refresca la tradicional dureza del conocimiento científico, al interior de la disciplina que la generó ─de nuevo, paradoja─, espera todavía una nueva liberación de sus alcances.

d) Si los pueblos indios no son portadores de esencias inmutables, ¿qué ocurre ahora cuando sus formas culturales transitan ya no por los anacrónicos grilletes de la sociedad colonial, sino por los lazos invisibles de la sociedad más globalizada de la historia? Se afirma en demasía que los pueblos indios están centrados en la oralidad, lo que da valor al bagaje cultural acumulado en la memoria de los viejos, mandones o principales de los sistemas de cargos. Pero, ¿qué sucede ahora que esa estructura, eficaz reducto de los pueblos indígenas, está rota, débil, desarticulada o, peor aún, abandonada? ¿Quién orienta ahora, y por cuáles mecanismos, la vida cultural en los nuevos lugares de destino? ¿Qué papel juegan los jóvenes letrados cuando tienen que enfrentar a los viejos sabios pero iletrados?

Martín Barbero (1991) ha dicho que en las ciudades globalizadas de hoy no siguen el camino propio de la urbanización clásica, que transitó, con algunas impurezas, de lo oral a lo escrito, y de ahí a las imágenes. Presionados por un mundo inestable que los presiona y los envuelve, los migrantes de ahora recorren una ruta simplificada: de la condición iletrada asimilan, sin pasar por la imprenta, la cultura del icono; de las visiones sobrenaturales construidas por el mito y los rituales se volvieron consumidores asiduos del DVD y de las imágenes que develan las películas de estreno.

¿Cómo definir la indianidad en estas condiciones? ¿Qué lugar ocupa aquí, si lo hay, el sistema de autoridades en los asentamientos de indios urbanos? ¿Dónde poner el concepto de prestigio, tan central en las jerarquías cívico-religiosas tradicionales, si el respeto en la ciudad solo está asociado con el dinero? Si una función vital del papel de los sistemas de cargos fue mediar entre los winik’otik, hombres verdaderos, y el mundo de las divinidades, ¿en qué consiste esa nueva mediación, si la hay, entre hombres que ya no son del maíz y ese otro mundo mediático de las imágenes, el consumo y el mercado? Estas y otras preguntas deberán ser respondidas por los nuevos estudios regionales del sistema de cargos.

PERSPECTIVAS. CUANDO LA IDENTIDAD CAMINA:

EL SISTEMA DE CARGOS Y LOS NUEVOS INDIOS URBANOS

El resquebrajamiento de la comunidad y las migraciones hacia las ciudades darán en el futuro una importancia cada vez mayor a los estudios urbanos de los sistemas de cargos, circunstancia que puede ser tal vez una de sus probables oportunidades de nuevo aliento. Sin embargo, si los estudios de los sistemas de cargos en los pueblos tradicionales quedaron en suspenso desde hace tiempo, los avocados a los indios urbanos todavía apenas son promesa. En esas condiciones, es difícil sin fuentes de apoyo previas proponer conjeturas de cuál pudiera ser la forma actual, si es que existe, de esa institución, y, más relevante aún, sus alcances en la reconstrucción del «ser indígena» en la ciudad. Pese a ello, tomando como referencia lo que hasta hoy puede observarse en una ciudad como San Cristóbal de Las Casas ─que se ha inundado de migrantes provenientes de su entorno étnico y que cotidianamente refleja de mil formas el zapatismo que no termina de irrumpir─, podría ser útil sugerir algunas tendencias del fenómeno:

Este último factor, aunado al hecho de que los indígenas jóvenes nacieron en la ciudad o crecieron en ella ─muchos de estos son lo que un estudio reciente denominó, desde Seattle hasta Praga, pasando por Cancún, «nuevos guerreros» en la lucha altermundista─, favoreció el lugar privilegiado que este grupo generacional ocupa como imagen visible de lo indígena.

En esta experiencia de resistencias, tratos y acuerdos ─cuando se puede─, el indígena se ha familiarizado cada vez más, como era de esperarse, con las formas de poder ─asambleas, comités de lucha, mesas directivas, emisoras de radio, comunicación multimedia, Consejos de resistencia─ propias de los proyectos políticos en los que participa, haciendo pasar a segundo término el significado de autoridades tradiciones que la mayoría de ellos ni siquiera conocieron.

Por las condiciones de arrinconamiento, el indígena urbano es frecuente que procure la discreción de su filiación política en los ámbitos públicos, lo que contrasta con el lugar visible y central que ocupan los templos de conversos en las colonias que habitan. Ello, en el íntimo mundo de la vida privada, delata la vigencia de una conciencia religiosa que ha sido una especie de cemento primario en el aglutinamiento de experiencias diversas. Del templo a la calle hay un hilo de continuidad. Mientras que la vida religiosa fortalece la unidad de cada núcleo indígena en cualquiera periferia urbana, la vida política legitima el diario bregar urbano. De ambos factores, la Biblia y el pliego petitorio ─privado uno, público el otro─, es que se han nutrido las nuevas formas de identidad indígena que en un principio se presentaban divididas por sus múltiples orígenes.

En esa especie de conciencia panindianista urbana, el celoso cuidado de la vida privada en la colonia ha sido un factor fundamental en la reproducción y mantenimiento de lo que es tal vez el único elemento cultural que liga de manera directa a los indios urbanos con su pasado ruralizado: la lengua. Es en las intersecciones de la convivencia inesperada entre hablantes mayances de diversas lenguas donde luego cobra forma el discurso político en el que todos prácticamente están incluidos.

Si quisiéramos plantear la hipótesis a la manera de Bordieu (1995), diríamos que en el campo de las identidades urbanas, en un lugar como San Cristóbal de Las Casas, la palabra y la política son el principal, sino es que el único, capital simbólico de lo que significa ser indígena en la ciudad. Un babel pintado de maya que canjeó la rigidez de la lengua, en tanto rasgo etnografiado por la antropología, por su uso estratégico en las nuevas condiciones de la globalidad.

No obstante, si bien el recurso metodológico de las fronteras étnicas sigue siendo un referente valioso en la investigación, requiere de actualizarse de acuerdo con los nuevos actores. El primer sistema mundial de la modernidad temprana, con su cúmulo de fuerzas económicas y tecnológicas, unificó a todos los rincones de la Tierra convirtiéndolos en tributarios del capital. A finales del siglo XIX, en Chiapas, el café de exportación de finqueros alemanes sería su enclave económico y la mano de obra indígena su ejército de asalariados.

Este modelo regional agroexportador, mejor conocido como «economía de plantaciones», fue el que introdujo a Chiapas en el mercado mundial, y a los indígenas tsotsiles de Los Altos en la dinámica empresarial de las tierras bajas. Colocados a la mitad del camino de los indígenas jornaleros y de los propietarios alemanes, los ladinos de San Cristóbal, al no encontrar mejor forma de vida que servir de intermediarios en el naciente mercado de trabajo, tendieron su primer lazo «moderno» hacia los pueblos indios. Este vínculo, unido al más añejo de San Cristóbal como ciudad-mercado, conformaron la región interétnica y el mundo de actores que luego Aguirre Beltrán (1987), en nombre del indigenismo de la nación, llamaría «regiones de refugio».

Independientemente de cómo algunos autores interpretaron esa realidad ─colonialismo interno, región dual, sistema de clases─, ello fue hasta que en los años 70 se rompió el frágil equilibrio entre una economía campesina de subsistencia que demandaba trabajo y otra empresarial que se lo daba cuando lo requería. En las nuevas circunstancias, Chiapas se quedó sin centro de gravedad económico, y los indígenas, algo inédito, empezaron a notarse como huéspedes no tan distinguidos en la ciudad de San Cristóbal.

Así, de anteriores devotos de santos patrones ─vuelto ahora costumbre ladina─ los indígenas urbanos a menudo son ya reconocidos por sus contrarios como la parte más activa de las siempre recurrentes revueltas urbanas orquestadas en alguna parte del mundo. El problema no es la ausencia de sumisión; «el indio es alzado», se ventila decir, en referencia a su notable orgullo. Lo que atormenta y a duras penas disimula un ladino es el fantasma de un ejército multicultural que aparece y desaparece como un asunto de opinión pública, pero que tendría como clave local a los indios rebeldes. Es un ejército donde estarían juntos estudiantes «defeños», la viuda de Mitterand, Global Exchange, un obispo retirado, mártires asiáticos que vienen a suicidarse a México, académicos veraniegos en Chiapas, parlamentarios disidentes europeos, músicos solidarios de festivales, y los siempre oportunos o inoportunos ─según se vea─ «monos blancos» italianos.

Para el ladino que añora la quietud de otras épocas, un indio antes que tseltal o tsotsil es un indio político, y con seguridad también zapatista y diestro en Internet. Y aunque el estigma es obvio, esta idea repetida resulta una mentira útil que permite reparar en la emergencia del indígena como sujeto político que busca reconocimiento y opciones de vida en la ciudad. Desde luego, como se dice en estos casos, después de la mentira útil el diablo está en los detalles.

El mundo ladino también se ha ensanchado, y si bien muchos de los que estaban permanecen, los indígenas tienen ahora otros interlocutores ladinos que son de diferentes lugares de México, y cada vez más frecuentemente, por el efecto de un planeta «glocalizado» (Beck 1998), de otros países. Si bien el ladino local les sigue manteniendo a «raya» y les considera, como antaño, el origen de todos sus males, los otros ladinos sostienen con ellos ─a través de grupos humanitarios, estudiosos de su cultura, observadores internacionales, organizaciones independientes del gobierno o personas sin afiliación pero simpatizantes de la interculturalidad─ amistosas relaciones de intercambio cultural, comercial y político.

La interacción, con todos estos cambios, no podrá ser considerada como el lazo social que unía tradición con modernidad. ¿Dónde colocar la dicotomía, si muchos indígenas abrazan la sociedad red, y muchos europeos abandonan su sociedad tecnificada para tonificarse con las costumbres de indígenas que habitan en lo poco que queda de naturaleza? Los límites étnicos en estas condiciones deberán reorientarse y converger con un concepto de sociedad que ya no está, de acuerdo con Beck (idem) y Canclini (2000), partida a retazos, y que así mismo tampoco es homogeneizante o estandarizada.

Aguirre Beltrán, Gonzalo, 1976, Obra Polémica. INAH, México.

1987, Regiones de refugio. El desarrollo de la comunidad y el proceso dominical en Mestizoamérica. Primera reimpresión. INI, México.

1991, Formas de gobierno Indígenas. FCE, México.

Augé, Marc, 1995, Hacia una antropología de los mundos contemporáneos. Gedisa, Barcelona.

Barbero, Martín Jesús, 1991, «Dinámicas urbanas de la cultura». En Gaceta de Colcultura, núm. 12. Instituto Colombiano de Cultura, Colombia.

Barth, Fredrik (compilador), 1976, Los grupos étnicos y sus fronteras. FCE, México.

Beck, U.,1998, ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización. Paidós, Barcelona.

Bell, Daniel, 1977, Las contradicciones culturales del capitalismo. Alianza Editorial Mexicana-Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, México.

Bordieu, Pierre y Loïc J. D. Wacquant, 1995, Respuestas por una antropología reflexiva.

Grijalbo, México.

Brüner, José Joaquín, 1999, Globalización cultural y posmodernidad. FCE, Santiago, Chile.

Cámara Barbachano, Fernando, 1945, Monografía sobre los tseltales de Tenejapa, Chiapas, México. Microfilm collection of manuscripts on middle american cultural anthropology, núm. 5. University of Chicago Library, Chicago Illinois, USA.

1966, Persistencia y cambio cultural entre tseltales de Los Altos de Chiapas.

Estudio comparativo de las instituciones religiosas y políticas de los municipios de Tenejapa y Oxchuc. Sociedad de alumnos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, México.

Cancian, Frank, 1976, Economía y prestigio en una comunidad maya. El sistema religioso de cargos en Zinacantán. INI, México.

Canclini, Néstor, 2000, La globalización imaginada. Barcelona, España.

1986 «La lista de espera en el sistema de cargos de Zinacantán: cambios sociales, políticos y económicos (1952-1980)». En América Indígena, vol. XLVI, núm. 3, julio-septiembre, pp. 477-493. Instituto Indigenista Interamericano, México.

Carrasco, Pedro, 1961, «The civil religious hierarchy in mesoamerican communities: prespanish background and colonial development». En American Anthropologist, núm. 63, pp. 483-497. American Anthropological Association, Nueva York/ Arlington, VA.

—,1985, «La jerarquía cívico-religiosa en las comunidades de Mesoamérica:

antecedentes precolombinos y desarrollo colonial». En Antropología Política, pp.

323-340. Anagrama, Barcelona.

Chance K., John y Williams Taylor B., 1987, «Cofradías y cargos: una perspectiva histórica de la jerarquía cívico-religiosa en Mesoamérica». En Antropología suplemento, núm. 14, mayo-junio. Boletín Oficial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. México.

Collier, George, 1998, ¡Basta! Tierra y rebelión zapatista en Chiapas. Facultad de Ciencias Sociales, Maestría en Antropología Social, Universidad Autónoma de ChiapasInstitute for Food and Development Policy, Tuxtla Gutiérrez, México.

Díaz-Polanco, Héctor, 1979, «Mesa redonda marxismo y antropología». En Nueva antropología. Revista de ciencias sociales, núm. 11, agosto. CIS/INAH. México 1985, La cuestión étnico-nacional. Editorial Línea, México.

Dietz, Gunther, 1999, «Más acá del Estado nación. Actores híbridos y nuevas identidades en una región indígena de México». En América Latina, cruce de culturas y sociedades: la dimensión histórica y la globalización futura, editado por Thomas Bremer y Susanne Halle. Universidad Halle-Wittenberg, Alemania.

Favre, Henri, 1973, Cambio y continuidad entre los mayas de México. Contribución al estudio de la situación colonial en América Latina. INI, México.

Friendlander, Judith, 1978, Ser indio en Hueyapan, un caso de identidad forzada. FCE, México.

Geertz, Clifford, 2002, Reflexiones antropológicas sobre temas filosóficos. Paidós Ibérica, Barcelona.

Giménez, Gilberto, 1998, Sectas religiosas en el sureste. Aspectos sociográficos y estadísticos. CIESAS Sureste, México. (Cuadernos de la Casa Chata 161).

Joseph, Isaac, 1999, Erving Goffman y la microsociología. Gedisa, Barcelona.

Kasuyasu, Ochiai, 1984, «El sistema de Kompanya: intercambio de santos entre las comunidades tsotsiles contemporáneas». En Investigaciones recientes en el área maya. XVII Mesa Redonda, tomo III, 21-27 de junio de 1981. Sociedad Mexicana de Antropología, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

1985, Cuando los santos vienen marchando. Centro de Estudios IndígenasUniversidad Autónoma de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, México.

Korsbaek, Leif, 1992, El sistema de cargos en la antropología chiapaneca: de la antropología tradicional a la moderna. Consejo Estatal de Fomento a la Investigación y Difusión de la Cultura, Tuxtla Gutiérrez, México.

Lévi-Strauss, 2001, Antropología Estructural. Siglo XXI, México.

Leyva Solano, Xóchitl, 2001, «Las “autoridades concejo” en las Cañadas de la selva Lacandona: la excepción que cumple la regla». En Cuadernos del Sur, año 7, núm.

16, marzo. México.

López Meza, Antonio, 2002, Sistema religioso-político y las expulsiones en Chamula.

Coneculta Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, México.

Martín Barbero, Jesús, 1991, «Dinámicas urbanas de la cultura». En Gaceta de Colcultura, núm. 12, diciembre. Instituto Colombiano de Cultura, Colombia.

Medina, Andrés, 1995, «Los sistemas de cargos en la Cuenca de México: una primera aproximación a su trasfondo histórico». En Alteridades, pp. 7-23. México.

Medina, Andrés (compilador), 1982, ¿Existe una antropología marxista? UNAM, México.

Medina, Andrés y Carlos García Mora, 1983, La quiebra política de la antropología social en México. Dos volúmenes. UNAM, México.

Nash, Manning, 1970, Los mayas en la era de la máquina. La industrialización de una comunidad guatemalteca. Seminario de Integración Social Guatemalteca-Editorial José de Pineda Ibarra-Ministerio de Educación, Guatemala.

Olivera, Mercedes (et. al), 1979, De eso que llaman antropología mexicana. CPENAH.

México.

Paniagua Mijangos, Jorge Gustavo, 2003, «Del ritual al barrio. Imaginario urbano de una identidad ladina en San Cristóbal de Las Casas». En Anuario IX. IEI UNACH, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

2006, «Indios y ladinos en una ciudad multicultural». En Anuario X. IEI UNACH, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Pozas Ricardo e Isabel de Pozas Horcasitas, 1971, Los indios en las clases sociales de México. Siglo XXI, México.

Reifer Bricker, Victoria, 1993, El cristo indígena, el rey nativo. El sustrato histórico de la mitología del ritual de los mayas. FCE, México.

Roma, Pepa, 2001, Jaque a la globalización. Grijalbo Mondadori, Barcelona.

Rus, Jan, 1983, «Antropología social en Los Altos de de Chiapas. Historia y bibliografía». En Textual. Análisis del medio rural, vol. 4, núm. 13, pp. 98-106. Universidad Autónoma de Chapingo, México.

Sariego Rodríguez, Juan Luis, 1988, «La antropología urbana en México —ruptura y continuidad con la tradición antropológica sobre lo urbano—». En Teoría e investigación en la antropología social mexicana, CIESAS. México. (Cuadernos de la Casa Chata 160). Siverts, Henning, 1976, «Estabilidad étnica y dinámica de límites en el sur de México». En Los grupos étnicos y sus fronteras, pp. 131-151. FCE, México.

Smith, Waldemar R., 1981, El sistema de fiestas y el cambio económico. FCE, México.

Stavenhagen, Rodolfo,1982, Las clases sociales en las sociedades agrarias. Siglo XXI, México.

Tax, Sol,1937, « The municipios of the Midwestern Highlands of Guatemala». En American Anthropologist, núm. 39. USA.

Vogt, Evon Z., 1982, «Tendencias del cambio social y cultural en Los Altos de Chiapas».

En América Indígena, vol. XLII, núm. 1, enero-marzo, pp. 85-98. Instituto Indigenista Interamericano, México.

Wachtel, Nathan, 1987, «Notas sobre el problema de las identidades colectivas en los Andes meridionales». En Arqueología, antropología e historia en los Andes:

homenaje a Ma. Rostowrwsky, pp. 677-690. IEP, Lima.

Wasserstrom, Robert, 1989, Clase y sociedad en el centro de Chiapas. FCE, México.

1 En los escritos sobre el tema esta institución es también nombrada como sistemas de varas o autoridades tradicionales.

2 A decir del propio Fernando Cámara (1945: 3), había llegado a Chiapas junto con Calixta Guiteras y Ricardo Pozas para recibir entrenamiento de campo intensivo con los tsotsiles de Zinacantán. El aprendizaje estaba dirigido por Sol Tax y serviría como ejercicio previo a la realización de tres etnografías en el mismo número de municipios en Los Altos de Chiapas. Calixta Guiteras trabajaría la organización social en San Pedro Chenalhó, Ricardo Pozas la economía en Chamula, y el propio Cámara la organización política y religiosa de Tenejapa. El proyecto estaba auspiciado por la Universidad de Chicago y el gobierno del estado de Chiapas, y buscaba «llevar a cabo un ataque frontal de los problemas etnográficos de la región poco conocida y de suma importancia» (idem).

3 Con su etnografía monumental dedicada a los nativos de las Islas Trobriand, existe el consenso generalizado de que el ejemplo modélico del trabajo de campo corresponde a Bronislaw Malinowski, antropólogo nacido en Polonia y formado en Inglaterra, fundador (al lado de Radcliffe Brown) de la escuela funcionalista de antropología.

4 Chance y Taylor (ibidem) han clasificado el sistema de cargos en cuatro generaciones de estudios. La primera generación, con antropólogos como Tax y Beals, tendría el mérito de descubrir la importancia de la institución en los años 30 del siglo XX, estableciendo su forma y estructura general; la segunda correspondería a la época de oro de la antropología en Chiapas, abarcaría etnógrafos de los años 50 y 60 como Nash, Cámara, Cancian, y en conjunto serían los que al hurgar en los diversos papeles sociales de la jerarquía definirían lo que se considera la «foma típica». El honor de la tercera generación es delegado casi exclusivamente en Cancian, al mostrar, sin renunciar a su fervor funcionalista, que en lo económico los cargos suponen la estratificación social en lugar de eliminarla ─los puestos se organizan de modo jerarquizado porque la sociedad india también está diferenciada─. La cuarta generación pertenece a las postrimerías de los años 60 y principios de los 70, ahí se anotan autores de diferentes banderas políticas y escuelas teóricas (Aguirre Beltrán, Favre, Briker, Rus, Wasserstrom), pero con un afán común: romper la vitrina de museo en que habían sido colocados acríticamente los pueblos indios.

5 De acuerdo con Leyva (2001), quien ha estudiado la subregión de Las Cañadas en la selva Lacandona, existe una estructura ceremonial abocada a organizar las celebraciones patronales en estos lugares, pero su importancia no es tan nodal en Los Altos, aparte de que tiene que coexistir en un complicado equilibrio de cambios constantes con otras experiencias campesinas, políticas, religiosas y hasta militares, como la del EZLN.

6 Recogiendo esta idea de la comunidad agraria como el sustrato milenario del sistema de cargos actual, Andrés Medina (1995) defenderá una corriente de interpretación que denomina «mesoamericanista», la cual dirige su crítica a otros autores que a pesar de que reivindican Mesoamérica reducen la jerarquía cívicoreligiosa a un problema de «promoción individual». A juicio de Medina, la comunidad agraria, madurada a través del tiempo, posibilitó no solo el edificio político de las sociedades indígenas, sino que hasta la fecha es la simiente de una peculiar visión del mundo en muchas prácticas rituales de los mexicanos.

7 Como es conocido, la postura de Friedlander constituye en México parte de un punto de vista histórico que define los sistemas normativos indígenas en términos de una mezcla autoritaria de elementos coloniales y remanentes prehispánicos. Esta ausencia de originalidad de los «usos y costumbres» haría de los indígenas algo ilegítimo ante cualquier proyecto de promoción de la diversidad.

8 La categoría espíritu o clima de época se retoma del escritor chileno José Joaquín Brünner (1999), que la ha acuñado para aludir a la atmósfera social emergente resultado del resquebrajamiento del esquema cognitivo en el que habíamos cobijado la certeza de que «los tiempos estaban ordenados in crescendo, los países se desarrollaban por etapas y los modos de producción se sucedían en perfecta sincronía» (ibidem, p. 17).

9 Angel Palerm, editor y presentador de la antología, se refería de la siguiente manera al cambio de tono de Aguirre al final de toda carrera en ascenso: «Al estilo didáctico y reposado de sus trabajos anteriores, sobre los cuales descansa de todas maneras su obra actual y prestigio científico, ha seguido un estilo agresivo que a menudo es hiriente sin llegar a la diatriba. Sigue demostrando en sus escritos que es un hombre esencialmente razonable, pero que a veces no encuentra buenas razones para no emplear las armas más duras de la crítica» (ibidem, p. 19).

10 Denostada por ese sello colonial, de la que ninguna penitencia la salvaba, la crisis de la antropología se instalaría fuerte en los programas de formación y el quehacer académico de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. A finales de los años 70 y principios de los 80, los etnógrafos de las primeras generaciones habían abandonado la docencia en la escuela, por lo que la mayoría de los temas especializados de la antropología ─la religión, los mitos, la magia, el parentesco, los universos simbólicos y las cosmogonías─ solo podían estudiarse en cursos optativos, con maestros de paso que costaba trabajo conseguir. Hubo que esperar acontecimientos como el de la lucha de autonomía de los miskitos en la costa atlántica de Nicaragua, durante el sandinismo, para que la importancia de los grupos étnicos se hiciera evidente de nuevo.

11 La presidencia de José López Portillo, 1976-1982, implementaría el Sistema Alimentario Mexicano (SAM) con el fin de proporcionar insumos, infraestructura, créditos y mejorar los precios de garantía de los productos campesinos. Sin embargo, la caída de los precios del petróleo en 1982 y la crisis de la deuda externa acabarían con el sueño agrario.

12 Es importante destacar que para el momento en que se inicia la diáspora indígena a la ciudad y a lugares fuera de Chiapas, en la selva Lacandona estaba perfilándose una nueva identidad indígena ─o mejor, nuevas─ con los que ahí habían llegado. Los agricultores formaron alianzas de productores y luego se dividieron en diferentes lealtades políticas y religiosas. El ejemplo más paradigmático de asociación de campesinos indígenas fue la Unión de Uniones, que luego se fraccionaría en grupos como la ARIC del PRI y la ARIC independiente, ligada esta última al movimiento campesino radical. Otro realineamiento vendría más tarde entre los que se volvieron conversos y los simpatizantes de la Iglesia indígena promovida por la diócesis católica de San Cristóbal. Todos, como en la torre de babel, continuaron hablando sus lenguas, pero ahora las formas de unidad giraban más alrededor de las asambleas campesinas y de los líderes agrarios que de la vida ritual y ceremonial. En ese ambiente convulso es que surgirían tanto el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) como recreaciones discretas de los sistemas de cargos (ver Leyva Solano 2001).

13 Las conversiones de indígenas a diversas sectas y denominaciones protestantes en el sureste de México, en los años ochenta, rayaba en cifras espectaculares. De acuerdo con Giménez (1988: 47-51), los cinco estados del sureste mexicano —dentro de los que se encuentra Chiapas— presentan una mayor densidad de protestantes que los del resto del país. Mientras que al final de los 80, los conversos eran apenas 7.4% del total de mexicanos, en el sureste representaban 48.81% de sus habitantes. Sólo en Chiapas creció de 8.79% en 1970 a 23.13% en 1980.

14 En su teoría estructuralista Lévi-Strauss oponía a las sociedades frías, cuyo «medio interno estaba próximo al cero de temperatura histórica» (ibidem, p. 32), las sociedades calientes, notables por su acelerado dinamismo cultural, rápida diferenciación clasista y consumo de energía. Ambas sociedades eran, distinción que a menudo es olvidada, modelos, como el mismo Lévi-Strauss argumentaba, y no «sociedades concretas» (idem). Las sociedades frías, en tanto tipos ideales, correspondían teóricamente a lo que genéricamente podríamos denominar «pueblos occidentales».

Fecha de Recepción: 04 de Junio de 2007.

Fecha de Aceptación: 26 de Septiembre de 2007.